Con lo scritto che pubblichiamo, con cui inizia la sua collaborazione con “Moondo”, Bellucci approfondisce i rapporti tra la rivoluzione digitale e lavoro, mettendo in rilievo le conseguenze che sono derivate e deriveranno, in modo sempre più vasto, dalla digitalizzazione del lavoro ponendo una serie di problemi economici e sociali che debbono trovare soluzione. Su quale essa possa essere, le scelte da adottare a proposito dei rapporti di lavoro e la remunerazione dell’opera svolta, sono oggetto di opinioni diverse come diverso è il quadro politico che presuppongono. Di fondamentale importanza è non ignorare che la questione esiste ed alla sua conoscenza contribuisce lo scritto che segue.

Per un approccio sistemico alla transizione di modello economico-sociale

Una delle caratteristiche della rivoluzione digitale è definita dalla sua ubiquità. Non esiste territorio della vita che non ne sia investito e trasformato. Non si tratta, infatti, di ragionare, semplicemente e separatamente, sulla trasformazione introdotta nella produzione, nelle merci, nei servizi o dei cambiamenti delle professioni necessarie al ciclo produttivo, oppure sull’impatto che le tecnologie di rete hanno avuto sulla qualità e la forma delle conoscenze a disposizione o nelle relazioni sociali e individuali. Né ci si può soffermare sul “semplice” impulso trasformativo delle forme digitali nelle stesse strutture cognitive dell’individuo. Cose che, già di per loro, segnerebbero l’inizio di una nuova stagione della Storia umana e della stessa Terra.

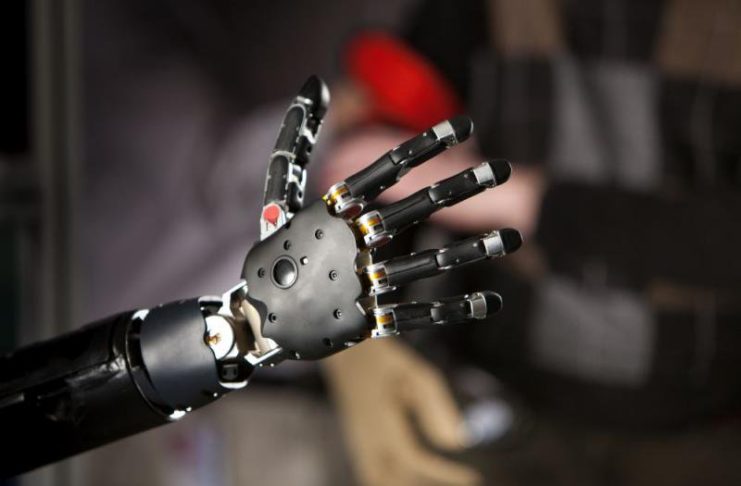

Le capacità di intervento sulla vita, aperte dalle acquisizioni sulla genetica, consegnano all’umanità, infatti, interrogativi etico-morali inediti, come quelli di intervenire o meno sulla evoluzione delle specie viventi, sui cicli di vita del pianeta e della stessa storia evolutiva della specie umana. Alla potenza dei sistemi robotici, che si apprestano ad abitare le nostre case, le città, i luoghi della produzione, si affianca la potenza dell’Intelligenza Artificiale, che estenderà il dominio del suo intervento in ambiti lavorativi, relazionali e di intrattenimento più impensati. Un cambio che fa già parlare di ibridazioni uomo-macchina. Le Nanotecnologie, infine, stanno costruendo una disponibilità di nuovi materiali dalle prestazioni ultra-naturali e nanostrutture che fanno presagire un “sistema macchinico” completamente impensabile fino a pochi anni fa. Creazione di nuovi materiali, di nanomacchine, di farmaci intelligenti, autonomi e silenti, di nanostrutture in grado di monitorare, interagire, lavorare e assemblare in tutti gli ambiti della vita, sono già oggi nei cuori di laboratori-industrie di nuova generazione. Tutte trasformazioni abilitate dall’avvento delle tecnologie digitali.

Questi fenomeni, nella loro complessità, costituiscono e assemblano già il mondo nuovo di oggi, un mondo non “automaticamente” bello, né pacificato, equo, o privo di discriminazioni, schiavitù, asservimento, alienazioni. Solo una realtà molto diversa, con nuove e inedite forme di sfruttamento, con capacità nuove di condizionamento, con nuove classi sociali che emergono nella scena sociale a pretendere ed estendere la loro voglia di dominio attraverso nuove forme di produzione di valore. Un quadro al quale si possono dare risposte solo controbattendo alle potenzialità nuove messe in campo.

Il dibattito intorno all’impatto delle Intelligenza artificiale o la robotica, dunque, sconta spesso un errore di impostazione molto comune. Anche le analisi più dettagliate, infatti, non giungono alle conclusioni necessarie per comprendere la “qualità” degli impatti che il salto tecnologico del digitale sta imponendo alle società umane. Questo errore, che per semplicità potremmo definire di tipo “quantitativo”, impedisce lo sviluppo di analisi capaci di prevedere le reali conseguenze nella riconfigurazione economiche, produttive e sociali che derivano dalle trasformazioni del lavoro umano sotto la pressione delle tecniche digitali. Si sconta un approccio deterministico e riduttivistico, incapace di aprirsi alla complessità sistemica di questo divenire.

Le analisi, infatti, si incentrano spesso sugli impatti “quantitativi” della trasformazione (scontando l’approccio aritmetico classico degli approcci economicistici) e, anche quando affrontano quelli che vengono chiamati aspetti “qualitativi”, gli accenti si soffermano su delle elencazioni come il tipo dei lavori che diventeranno obsoleti o quelli che emergeranno nella nuova fase. In realtà, queste tipologie di analisi restano sulla superficie della trasformazione e non ne affrontano gli aspetti realmente innovativi sia a livello micro, sia a livello macro e sia, soprattutto, a quello sistemico. Non stanno cambiando solo le forme delle singole professioni, la loro obsolescenza e il livello di inerzia soggettiva al cambiamento socio-cognitivo verso le nuove professioni emergenti (la dimensione micro); cambiano le forme della estrazione del valore dal processo produttivo con l’emergenza dei nuovi fattori legati all’economia immateriale o della conoscenza (il livello macro) e la sostenibilità e le forme dei modelli sociali e di welfare che erano stati costruiti intorno alle società industriali novecentesche che tendevano alla piena occupazione attraverso gli interventi a sostegno della forma del lavoro salariato (la crisi sistemica). Le analisi e le risposte necessarie, sul piano politico-sociale, non possono concentrarsi su uno solo dei punti di rottura, pena l’inefficacia e la possibile crisi strutturale delle società così come le avevamo conosciute e costruite.

Nessuno, ad esempio, si sofferma sulla fragilità intrinseca di una società che, inglobando progressivamente il saper fare all’interno delle macchine, cancella capacità di fare diffuse. Questo processo impedisce la sostituzione di una macchina con un lavoro vivo. Una riduzione o peggio ancora un collasso tecnologico digitale improvviso, farebbe regredire l’intera società a ben prima dell’era elettrica sempre che possa resistere un modello sociale vero e proprio ad un impatto del genere.

Il primo impatto del digitale nel mondo del lavoro: il Taylorismo digitale

L’avvento delle tecnologie digitali ha investito il mondo del lavoro da alcuni decenni. Le conseguenze non sono state univoche né hanno avuto un solo impatto. Potremmo definire almeno due fasi delle trasformazioni del lavoro sotto la pressione della qualità del digitale. La prima trasformazione è stata caratterizzata da quella che chiamai già negli anni ’90 del secolo scorso, la fase di trasformazione della produzione industriale dal taylorismo classico al taylorismo digitale. Per un periodo troppo lungo la trasformazione “iniettata” nel ciclo tayloristico dalla flessibilità del digitale fu definita, da chi non comprendeva quella qualità innovativa, con la categoria del post-industrialismo. Ancora oggi tali categorie post-qualchecosa segnalano l’incapacità teorica di inquadrare la qualità dei cambiamenti in atto. In realtà, le tecnologie digitali rendevano i processi, insiti nella scomposizione tayloristica, completamente ricontrattati e inglobati all’interno del flusso informatico ingegnerizzato. Un ciclo che veniva reso “oggettivo” dalla e nella macchina. Il processo tayloristico, trasformato dal digitale, modificava progressivamente lo schema della struttura di parcellizzazione, cooperazione e controllo proposto da Taylor e divenuto “classico” con la fabbrica fordista nella sua applicazione nell’era industriale meccanica.

Le mansioni venivano sempre più interfacciate da apparecchiature digitali (a controllo numerico venivano chiamate allora) e il processo marxiano di “sussunzione reale” veniva portato alle estreme conseguenze con quella che iniziava a chiamarsi la produzione a “Qualità Totale”. Il lavoratore era incentivato a fornire le informazioni necessarie all’ottimizzazione del processo produttivo, accelerando la trasformazione di “lavoro vivo” in “capitale fisso”. Il nuovo sistema macchinico digitalizzato era pronto a recepire quella conoscenza in tempo reale, trasformandola in un cambiamento della mansione e della linea di produzione. Era solo il prologo del salto di qualità che sarebbe arrivato rapidamente.

Le potenzialità del taylorismo digitale aprirono non solo ad un salto nei processi produttivi all’interno delle mansioni e della loro reale condizione materiale, ma anche in termini di organizzazione del flusso produttivo. La fabbrica flessibile, quella decentralizzata, le esternalizzazioni e le de-localizzazioni, ad esempio, furono accessibili proprio in virtù della qualità del taylorismo digitale che rendeva possibile una scomposizione e ricomposizione del ciclo produttivo fino ad allora impensabile. Cambiarono i meccanismi di gestione e controllo del lavoro rendendoli sempre meno “umani” e sempre più affidati al processo di ingegnerizzazione del ciclo produttivo che aveva nel software il nuovo controllore “oggettivo” e “spersonalizzato”. Le novità, inoltre, erano più veloci e rapide nei settori della produzione smaterializzata che si stava affacciando in quella fase.

Fu questo, a mio avviso, il punto di rottura della capacità rivendicativa delle organizzazioni sociali del mondo del lavoro e il punto strategico di rottura di una autonomia di rivendicazione contrattuale che aveva caratterizzato il lavoro, rispetto al capitale, per quasi un secolo. Al taylorismo digitale il mondo del lavoro avrebbe dovuto rispondere con una nuova strategia rivendicativa, una nuova struttura contrattuale (più unificante e non con l’esplosione di contratti nazionali specialistici fino ad ipotizzare quelli aziendali). Nel 1992, quando ero un sindacalista nazionale di una categoria della CGIL, proposi (insieme a Giuseppe Trulli) la costruzione di una nuova categoria (che unificasse il sindacato dell’informazione, quello delle telecomunicazioni e quello informatico) in grado di riunire i lavori che stavano per essere investiti dalla trasformazione digitale. Una categoria come quella avrebbe messo in grado il mondo del lavoro di sperimentare forme di contrattazione e di conflitto di nuova generazione. Esistevano, in quella fase, ancora le possibilità di indirizzare gli esiti e costruire forme di autonomia progettuale del mondo del lavoro. La CGIL, mi verrebbe da dire “ovviamente” respinse quelle ipotesi di cambiamento (e allontanò me e chi le proponeva insieme a me). Troppo dirompente per gli “assetti” organizzativi e lo status quo del dibattito interno.

Questa prima grande trasformazione, però, rappresentava solo l’antipasto del cambiamento vero e proprio. Infatti, il taylorismo digitale annunciava la modifica della classica forma di estrazione del valore dal processo della attività umana che la grande rivoluzione industriale aveva iniziato due secoli prima. Possiamo sostenere, infatti, che il taylorismo digitale rappresenta la linea di congiunzione tra due fasi del processo di accumulazione capitalistico, quella pre-digitale e quella digitale. La tesi che avanzo da qualche anno è che il digitale punta a far fuoriuscire la società umana dall’era industriale meccanica e che questa fuoriuscita può portare o ad una crisi del modello capitalistico di accumulazione (e l’apertura ad una fase totalmente diversa), o alla creazione di una società globale del controllo, di stampo elitario-capitalistico, totalmente incompatibile anche con le strutture istituzionali e sociali nazionali che lo stesso modello capitalistico del potere aveva messo in campo nei due secoli precedenti. Un modello plebiscitario, mercantilistico, a-democratico, planetario che oggi sembra apparentemente lontano ma che, a ben guardare, ha fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni.

Il taylorismo digitale, quindi, possiamo dire che rappresenti la forma produttiva finale del modello industriale classico. Questa forma di organizzazione del lavoro e produttiva – caratterizzata dalla totale fluidità dei modelli reali resi possibili dall’ubiquità e dalla flessibilità delle tecnologie digitali – ha trasformato il lavoro salariato in una sorta di “sussidio” umano alla macchina produttiva, una struttura sempre più automatizzata e automatizzabile. Il lavoro (e l’umano) sempre più “pensato” come una sorta di “residuo” di un ciclo produttivo automatico. Non è questo il luogo per affrontare le conseguenze di tale trasformazione, ma molto del declino politico e sociale delle sinistre nel mondo, a mio avviso, va rintracciato in questa grande trasformazione che non fu contrattata tre decenni orsono e che oggi è illusorio recuperare ipotizzando conflittualità su questo terreno.

Il lavoro implicito

L’avvento del digitale, infatti, non ha solo trasformato la forma dell’organizzazione del lavoro salariato, ma ha innescato, progressivamente, la possibilità di estrarre valore da nuovi processi. Questa modalità si affacciò con la crescente capacità di integrazione del valore informativo come fattore produttivo e, in particolare, con la sua automazione resa possibile dalle macchine digitalizzate. Il taylorismo digitale, quindi, rappresenta solo la fase più avanzata di estrazione del valore dal lavoro salariato di tipo industriale e, al contempo, si configura come l’elemento di transizione verso una nuova struttura di produzione del valore, una forma in grado di “egemonizzare” la forma e la percezione dei processi economici, sociali e produttivi. Le potenzialità della nuova tecnologia, rapidamente, aprirono ad un ciclo di produzione “immateriale” che ruppe molti degli schemi tradizionali. Si ruppero i vincoli della economia classica (materie prime, ciclo produttivo, consumo, scarti) in particolare sotto il profilo della proprietà e della gratuità delle informazioni, delle merci e dei servizi.

Le potenzialità del digitale, infatti, non erano circoscrivibili all’interno della produzione delle merci classiche. La sua stessa natura di nuovo terreno di produzione del valore non avrebbe tardato ad affacciarsi, aprendo ad una stagione sempre più accelerata di cambiamenti e l’emersione di nuove forme di organizzazione del lavoro legate alla produzione digitale.

Il lavoro implicito 1.0

Il grande passaggio fu rappresentato, nel primo decennio del secolo, dalla transizione del web 1.0 al web 2.0, ovvero il passaggio dalla fruizione di contenuti raggiungibili nel web e prodotti professionalmente, ai contenuti prodotti direttamente dagli utenti (UGC). È la nascita del web definito anche Social, proprio per la sua caratteristica produzione affidata al lavoro di massa degli utenti. È quello il momento in cui la forma già presente nelle attività della rete, di quello che definii Lavoro Implicito, divenne adulta. L’estrazione di valore dalle attività Social degli utenti divenne il grande volano dell’economia digitale 2.0 proprio perché nessuno Stato, nessuna forza sociale, né alcuna formazione politica, furono in grado di comprendere la qualità nascente del ciclo produttivo digitale e indirizzarne gli esiti o con leggi o con conflitti. Le imprese che si posizionarono per prime su questo nuovo segmento produttivo, in pochissimi anni, raggiunsero i vertici mondiali per capitalizzazione nei mercati borsistici facendo retrocedere industrie storiche “classiche”. Queste aziende, oggi chiamate OTT (Over The Top), si candidano direttamente ad interpretare le nuove esigenze produttive, sociali ed istituzionali, come il famoso manifesto di Zuckerberg ha plasticamente dimostrato.

La qualità di tali processi ci consentono di parlare dell’inizio di una fase di transizione da una formazione economico-sociale (quella del capitalismo industriale pre-digitale) ad una formazione economico-sociale nuova, ancora in divenire ma già in campo. Una novità all’interno della quale co-abitano tendenze anche divergenti e che, nei prossimi decenni, produrrà un esito che prevedrà una nuova forma dei poteri e delle stesse istituzioni. Un esito, però, che dovrà fare i conti con la destrutturazione e distruzione degli equilibri sociali e produttivi della fase precedente e che non ha ancora una conclusione certa. Tutto è in divenire.

Per restare al solo tema della trasformazione del lavoro, però, la novità più rilevante è quella dell’emersione della forma del lavoro implicito. Spesso, la totale sovrapposizione degli atti e dei gesti che si compiono per il lavoro e di quelli che si utilizzano per il tempo di vita, rende difficile la messa a fuoco delle novità, delle nuove forme di lavoro e di sfruttamento. A questo va sommata la totale automaticità, da parte degli strumenti che utilizziamo, di una parte non secondaria della produzione di informazioni e dati. Questa parte automatizzata di estrazione di dati dai nostri comportamenti rende ancor più difficile la percezione del lavoro implicito svolto dalle persone e la quantità di produzione implicita della quale si appropriano le varie aziende per le quali “lavoriamo implicitamente”. Con le smartcities le cose diventeranno ancor più dirompenti.

Già nel ‘900, in realtà, le proto-forme di questa tipologia di lavoro iniziavano ad essere sperimentate. Gli individui, infatti, iniziarono a produrre, inconsapevolmente e spesso piacevolmente, valore per le aziende. La principale forma di tale nuova modalità lavorativa si configurava in trasferimenti sempre più massicci di informazioni sulle loro vite e sui loro comportamenti verso i settori del marketing aziendale. Queste informazioni, sempre più importanti per il funzionamento non solo della singola azienda, ma dell’intero ciclo della produzione/consumo, venivano (e vengono) cedute non solo gratuitamente, ma spesso con il consenso compiaciuto di chi veniva sottoposto a tale lavoro implicito. Questa caratteristica attraverserà la percezione sociale di tale forma di nuovo “lavoro” e ne indica, anche oggi, la percezione generale. Infatti, l’azienda che ti fa lavorare per lei, gratis, viene percepita come un elemento di valorizzazione della propria persona. Usare un marchio ed esporlo socialmente, ci fa sentire di una certa qualità che vorremmo trasmettere all’ambiente sociale che attraversiamo, mentre rappresenta un “lavoro” non retribuito. L’esposizione del logo rappresenta il richiamo ad una appartenenza di modelli di consumo che profilano la personalità e il gusto dell’individuo nella sua dimensione sociale. Il logo qualifica l’individuo e l’individuo, con la sua personale esposizione, rende una pubblicità diretta al marchio che viene esposto.

Il “lavoro” nell’esposizione del consumo, una prima versione del lavoro implicito off-digital, si estende alla propria profilazione digitale e tende alla costruzione degli avatar digitali. Ma il digitale apre ad un innalzamento della qualità del lavoro implicito.

Il lavoro svolto dall’utente durante la navigazione per la fruizione delle informazioni e dei servizi, non solo viene svolto gratuitamente, ma ha cancellato i posti di lavoro all’interno dell’aziende che fornivano il lavoro necessario per avere diritto alla prestazione o al prodotto. In passato l’innovazione comportava una riduzione dei processi e una semplificazione delle procedure o la facilitazione alla loro fruizione. Con il lavoro implicito nulla di tutto ciò. Il lavoro viene, spesso, addirittura amplificato, ma viene “trasferito” sul lavoratore/cliente che deve, non solo lavorare al posto di una persona cancellata dalla rimodulazione del ciclo, ma avere l’obbligo all’acquisto delle apparecchiature abilitanti alla fruizione dei servizi (PC, Smartphone, Tablet che rappresentano investimento in capitale fisso “decentrato” e a carico del lavoratore implicito), spendere nell’energia necessaria al loro funzionamento, acquistare applicativi software necessari alle attivazioni, pagamento dei costi di connessione alla rete, investire nel tempo di addestramento necessario al funzionamento dello specifico applicativo software e così via.

La prima fase del lavoro implicito digitale, infatti, fu sperimentato nelle poche aree interessate all’estensione del web e al ristretto cerchio di persone raggiunte dalla rete in quel periodo. Inoltre, la rete del tempo era molto meno commerciale di quanto sia oggi. Il lavoro implicito, quindi, riguardava pochi soggetti (anche se solo relativamente) rispetto ai numeri odierni. La sperimentazione delle prime soluzioni, necessarie a mettere nelle mani del lavoratore implicito pezzi del ciclo produttivo, riguardavano servizi “tradizionali” e potevano apparire delle semplici “facilitazioni” riservate ai clienti “smart” che potevano/volevano utilizzare la rete per accedere alla fruizione/acquisto del bene/servizio.

Il lavoro implicito 2.0

Una seconda versione del lavoro implicito, quella che potremmo definire 2.0, è quella che iniziò con l’utilizzo dei social network. I nostri messaggi, la nostra produzione di contenuti, genera un traffico e un numero di contatti che assume una caratteristica diversa da quella dei vecchi mass media. La sua forma è parallela e fatta per strutture frattali. La sua pervasività riesce a raggiungere un numero elevatissimo di persone con costi di contatto risibili rispetto a quelli necessari solo pochi anni prima con le vecchie strutture pre-digitali. L’estrazione di valore dal modello di lavoro implicito 2.0 ha posizionato le principali aziende del settore (le OTT) ai vertici della capitalizzazione borsistica.

Il lavoro implicito 3.0

La terza forma di lavoro implicito, quella che potremmo definire 3.0, è quella che produciamo costantemente con la nostra semplice esistenza in vita. Ormai ogni nostro atto, gesto, movimento – a prescindere dall’utilizzo di tecnologie – produce dei dati che vengono memorizzati costantemente e che vanno a determinare un flusso immenso di informazioni dalle quali è possibile estrapolare informazioni personali e generali come mai in precedenza. È quello che sta accadendo con l’avvento dei cosiddetti Big Data che rappresentano non solo un settore in vera e propria “esplosione” (sia sotto il profilo dei contenuti analizzati e potenzialmente analizzabili, ma anche sotto quello del loro valore economico). Inoltre, l’avvento dei Big Data sta rappresentando l’affermarsi di un nuovo paradigma scientifico che approfondisce, o addirittura archivia, il paradigma della simulazione che aveva modificato in profondità il vecchio modello galileiano solo un paio di decenni or sono.

Il lavoro delle “piattaforme”

Quello che è stato definito come il capitalismo delle piattaforme ha prodotto una forma ibrida di lavoro che risulta essere la forma più flessibilizzata e precarizzata del taylorismo digitale applicato alla economia dei servizi abilitati dalle piattaforme digitali. Un lavoro che risulta essere un ibrido tra un pezzo di ciclo affidato ad un lavoro implicito 2.0 (utente-consumatore) che viene finalizzato da un lavoro salariato di tipo precarizzato basato su un taylorismo digitale, spesso senza alcuna contrattazione. È questa la forma più mediatizzata di taylorismo digitale e di ibridazione del ciclo produttivo anche se rappresenta una minima parte del mondo del lavoro digitalizzato.

La stessa forma di produzione basata sulle piattaforme abilita, però, la possibilità di una organizzazione del lavoro di altra natura. Questa forma risulterebbe chiara (e vincente) se le piattaforme di servizio (già basate sullo sviluppo di software open-source) assumessero la dimensione naturale di piattaforme sociali finanziate dal settore pubblico e autogestite dalle comunità di interesse.

Il Lavoro Operoso

Questa nuova ed emergente potenzialità della attività umana tende a ricollocare nelle mani del soggetto la produzione stessa di vita, rompendo l’accerchiamento dei processi di alienazione sperimentati nella fase capitalistica della storia. Le potenzialità derivanti dalla configurazione di un lavoro implicito, che non venga sottoposto all’estrazione di plusvalore di un ciclo che lo riduce a merce, produrrebbe una forma di lavoro che io definisco Lavoro Operoso.

Questa forma di attività, che le potenzialità tecnologiche potrebbero estendere anche alla produzione “non industriale” di prodotti materiali, consentirebbe la nascita di economie collaborative, non mercificate, basate sulla produzione diretta di Valore d’Uso. È possibile, oggi, aprire una nuova stagione umana a basso impatto, attraverso economie circolari, del riuso, del dono, ecc…

Conclusioni

Il ponte di comando dei processi di innovazione, in particolare per quelli digitali, ha una velocità che impedisce al legislatore sia di anticipare, sia di “normare” (spesso anche ex-post) gli esiti assunti dalla tecnologia. Per questo diviene sempre più significativa la possibilità di costruire modelli di comportamento sociali pubblici che assumano vantaggi strategici sia per la naturale extra-mercantilità (che li rendono coerenti con gli assunti di produzione), sia per il naturale utilizzo della potenza della logica open-source.

È qui il vero e proprio scontro tra “modelli”. Non esiste un processo di innovazione “neutro”. Ogni strada che viene percorsa, ne esclude altre, con tutte le sue potenzialità e limiti. Per questo non esistono interessi “neutri” e rinunciare alla produzione di rivendicazione di nuovi diritti e alla creazione di scelte concrete alternative, significa lasciare al “mercato” (e ai propri interessi) la definizione dei nuovi equilibri produttivi, sociali e politici. Soffermarsi su aspetti rivendicativi “classici” (come le contrattazioni che spingono a nuove forme di salarizzazione del “lavoro emergente”), lascerebbero i ponti di comando alle logiche produttive del capitale (sia finanziario, sia industriale) aprendo ad una nuova lunga fase di controllo sociale di un modello che oggi può essere superato. Ma ovvio ci vuole in coraggio di rialzare lo sguardo oltre l’esistente.

La storia del lavoro umano iniziò prima del lavoro salariato e continuerà dopo la sua forma salariata. Sarebbe un errore imperdonabile voler applicare lo schema capitalistico del lavoro salariato a delle novità che sono potenzialmente “fuori” dallo schema o ne consentono ipotesi di fuoriuscita. Oggi si è aperta una finestra di opportunità per rompere la gabbia e la schiavitù del lavoro salariato e della sua logica capitalistica. Una possibilità che è anche una chance alla stessa sopravvivenza delle società umane dopo il disastro della mercificazione globale della vita e degli esseri viventi che la società industriale ha prodotto.